Небесный покровитель фонда святитель Алексий, митрополит Московский, всея Руси чудотворец

Небесный покровитель фонда святитель Алексий, митрополит Московский, всея Руси чудотворец

ПРО ФОНД

НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ

НАШИ ПРОЕКТЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛИ

Наш добрые друзья

СБЕРБАНК РОССИИ Всегда рядом

При переводе средств на расчётный счёт фонда "Русская Берёза" через Сбербанк РФ не взимается комиссия. (распечатать платежное поручение) Туристическое Агентство "Кижский Посад" ООО "Правозащита". Юридические услуги

СсылкиПоиск |

"Если наш народ не найдёт Бога, он не найдёт ни покоя, ни счастья, ни благополучия" Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II Карельская сказкаИз книги "Дерево и гармония. Образы древнерусского деревянного зодчества"Ополовников А.В., Ополовникова Е.А.

|

Оглавление

Чтобы увеличить фото, надо щёлкнуть по изображению |

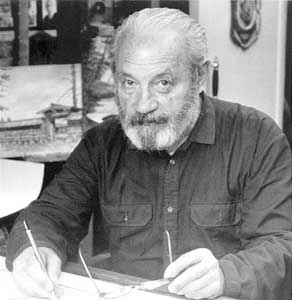

Александр Викторович Ополовников (1911-1994) |

…В архитектурном построении древнерусских деревянных церквей всегда играли большую роль силуэт здания и его сочленение с окружающим пространством, со стоящими рядом сооружениями. Одна ли постройка, несколько ли - не суть важно: всегда формировался архитектурно-природный ансамбль, в котором все естественно мудро, гармонично, в котором царствует красота во всеобъемлющем смысле этого слова.

Старинные церковные ансамбли почти всегда размещались на высоких открытых участках, видных издалека. Вокруг широкие просторы, заснеженные зимой и зелено-синие летом. Все просто, ясно, спокойно. Торжественная гармония мира проникает в сердце...

Существует легенда, что, построив двадцатидвухглавую церковь в Кижах, мастер Нестор забросил свой топор далеко в Онежское озеро, сказав: "Не было, нет и не будет такой!"

Красивая легенда. Но относится ли она к строителю именно Кижского собора, остается вопросом. В книге С. В. Максимова "Год на Севере", впервые опубликованной в 1890 г., рассказывается подобная легенда о другом мастере - строителе восемнадцатиглавой Воскресенской церкви в Коле. Собор этот возведен при царях Иоанне и Петре Алексеевичах в 1684 г. Срубленный из сосны, он простоял 170 лет. 11 августа 1854 г. собор загорелся - ярко, пламенно, словно гигантская свеча, чей огонь соразмерен самому небу. Страшным и величественным было зрелище. Кому-то из жителей Колы, может быть, вспомнились в те жуткие минуты самосожжения раскольников, очищающих себя огнем и землю русскую. Вспомнились рассказы стариков о казни Аввакума в Пустоозерске, о зажженном ревнителями власти срубе, в котором был Аввакум "со товарищи", о двуперстном знамении, видимом всеми собравшимися на казнь в языках взывающего к небу пламени... Мы верим, мы убеждены в том, что небо - гигантская кладовая человеческой мысли - хранит о том память.

Кольский собор загорелся от каленых ядер и пуль с зажигательными снарядами, летевших с кораблей английского флота. Корабли осаждали Колу. Загорелся не только собор, но и деревянная церковь, и 92 обывательских дома, и деревянный острог с казенными магазинами: хлебным, соляным и винным. Шесть-семь построек уцелело тогда во всем городе. Но то было после.

Во время строительства Воскресенского собора - прообраза Преображенской церкви в Кижах - Кола еще процветала. Да и сам факт возведения в ней столь значительного сооружения свидетельствует о том же. Значение этой постройки, конечно же, понимал и сам мастер-строитель. Перед тем как поставить крест на центральной главе уже срубленного храма, он, как повествует легенда, рассказанная С. В. Максимовым в его книге "Год на Севере", сильно пригорюнился, затосковал. Народ смотрит: "...сидит мастер на горе, против собора, плачет, утром сидит, в полдень сидит, вечером сидит, все плачет... Обедать зовут - ругается, спать зовут - пинается, а сам все на собор-то на свой смотрит и все плачет. Сидит он эдак и на другой день, и на другую ночь и плачет - уже всхлипывает. Ребятенки собрались, смеются над ним - не трогает, не гоняет их. В субботу только к вечерне сходил, и опять сел на горе и просидел всю ночь. В воскресенье после обедни только вина попросил да хлеб с солью на закуску. Народ собрался весь, и стар и мал; лопари, слышь, наехали из самых дальних погостов. Все его ждут. Приходит хмурый такой, нерадостный и хоть бы те, слышь, капля слезинки. Ждут, что будет. Молебен отпели, староста с шапкой мастера обошел народ: накидали много денег в его, мастерову, значит, пользу, по обычаям. Полез он с крестом на веревке, уладил его, повозился там, стал у подножия-то, кланяется. Народ ухнул, закричал ему: "Бог тебе в помощь, Божья, мол, над тобой милость святая!" Все как быть надо. Стал слезать - народ замолчал, слез - ждет народ, что будет, не расходится.

- К вам, - говорит, - православные, слово и дело! Пойдем, - говорит, - вместе на реку Тулому вашу. Там, - говорит, я с вами толковать буду.

Народ испугался на первых-то порах, да видят люди лицо его кроткое такое, светлое: поверили, пошли - смотрят. Подошел он к крутому берегу, вытащил из-за пояса своего топор, размахнулся, бросил его в воду и воскликнул:

- Не было такого мастера на свете, нет и не будет!..

Сказал эти слова, бросился в толпу. Побежали за ним, кто догадался. На квартиру пришел. Целый день не пил, не ел, все ревел, благим матом ревел, да потом оправился... И с той поры, сказывают старики, сколько ни было ему зазывов, поклонов низких, просьб почестных, никуда не пошел, топора не брал в руки..."

В легендах, как известно, есть и доля народной фантазии. Может быть, плакал-горевал мастер оттого, что предчувствовал гибельную участь собора, как мать порой предчувствует судьбу своего дитяти. А может быть, так было: пожил-подумал еще молодой мастер и - опять-таки от того же предчувствия - собрался с духом, на склоне лет своих пять взялся, вдохновленный Богом, за добрый труд. В 1708 г., спустя без малого два десятка лет, срубил новый многоглавый храм в селе Анхимо-ве близ Вытегры, а еще через шесть лет, в 1714 г., - Преображенскую церковь в Кижах. И уже окончательно забросил топор свой.

Почему мы так предполагаем? Да потому что три храма - восемнадцатиглавый в Коле, двадцатипятиглавый в Вытегре и двадцатидвухглавый в Кижах - похожи друг на друга, словно одна рука и одно сердце их сотворили. Да и расположены они не так уж далеко друг от друга. Город Вытегра стоит почти в устье одноименной реки, впадающей в Онежское озеро, к юго-востоку от острова Кижи.

Преображенский храм в Кижах - единственный из трех многоглавых храмов, построенных в эпоху Петра I, - остался в живых. Слава и хвала мастеру, его создавшему! Царство ему небесное и вечное блаженство!

Величественная скульптурность силуэта Преображенского храма поражает. Особенно когда подходишь к нему издалека, от кижской деревеньки Васильеве, где раньше - как разумно-то! - была пароходная пристань. И особенно в белые, сиреневато-лиловые северные ночи. Дорога идет по "хребту" неширокого острова. Справа - Онего-озеро, слева - Онего-озеро. Силуэт памятника нарастает постепенно, как видение. Потом полнее, четче. На фоне неба тонко и изящно изваянный скульптурный монумент. И всепоглощающее торжество красоты. Душа вместе с телом растворяется в ней, ощущая и сознавая счастье. Счастье на отчей земле. Оно, оказывается, суще, рукотворно.

Двадцатидвухглавая соборная церковь в Кижах во имя Преображения Господня была построена в то время, когда преображалась вся Россия, превращаясь в могучую державу. В народе говорили, что сам царь Петр I начертал ее план. Величественность и торжественность впечатления не снижаются и не нарушаются ни единой лишней деталью. Никакого украшательства. Конструкции и формы едины.

И на такую красоту посягнула рука человеческая! Немыслимым покажется это сейчас, но так и было: во второй половине XIX в. уникальный памятник России был переделан до неузнаваемости. Чешуйчатые главы, крытые серебристым лемехом, обернули кровельным железом, словно побрили их наголо. Живые, как вода озера, бревенчатые стены с их обстоятельными углами "в обло" закрыли безликой тесовой обшивкой, похожей на дощатый футляр, но, в отличие от Лазаревской церкви, примыкающий к памятнику уже плотно-плотно. Народный образ красоты не умерщвили, нет. Хуже. Душу его изуродовали. Оболванили. Превратили в нужный власти общетип.

Корни этого явления мы попытались частично вскрыть. Попутно лишь заметим, что, по нашим наблюдениям-соображениям, подобного рода обезлички архитектурных ориентиров русского народа привели в конечном итоге к его нравственной деградации через привычку к собственной обшивке души, к постоянному пребыванию ее в чужом, не со своего плеча футляре. Марксистско-ленинское устроение жизни - яркий пример такого футляра, под которым скрыта ее Божественная суть. И раз уж церковные иерархи признали власть-обшивку, то что же оставалось делать многострадальному народу? А если бы иерархи ее не признали? Не ломал бы народ тогда храмов. Не снимал бы с них кресты собственными руками. И смертные муки не устрашили бы его, если бы земные, святоотеческие предания-ориентиры, Русская Церковь и ее образы, не были бы обновлены фарисейскими помыслами и деяниями.

Реставрация Преображенского многоглавия, а вместе с ним и всего ансамбля Кижского погоста была осуществлена в 1950-е гг. Будто бы вдохновенные слова Высочайшего призыва, хотя бы в малом деле, получили свое земное воплощение: "Верим, что появятся богатыри мысли и дела и что самоотверженным трудом их воссияет слава Земли Русской". Этими словами завершается манифест Николая II, написанный в 1906 г. После реставрационных работ единственно, что осталось более поздним по отношению ко времени возведения Преображенской церкви,- иконостас. Он поставлен во второй половине XVIII в., когда во всей России господствовал стиль барокко, когда пышность форм, позолота, помпезность уже прочно вошли в стиль жизни и его внешнее выражение высших кругов российского общества. Не от Бога то торжество, не от мудрой и строгой красоты воистину христианской жизни.

Обилием и многообразием скульптурных форм и мотивов, блеском и виртуозностью мастерства поражет барочный иконостас Преображенской церкви в Кижах. Колонки и карнизы его сплошь покрыты тонкой и, надо отдать должное, изящной резьбой. Столь же великолепна ажурная резьба царских врат. Техническое исполнение безупречно. Однако перенасыщенность декора и навязчивое сияние позолоты вскоре утомляют глаз, внося и в душу ощутимую, смутную тревогу. Нет, не успокаивают они сердце и разум, а поражают, подавляют их показным, громогласно заявляющим о себе богатством. Нет здесь благостной, вдумчивой тишины, нет той Целостной мудрости, что очищает человеческую душу от наносных, неоправданных Богом тревог. Именно поэтому иконостас Преображенской церкви все-таки внутренне чужд общему колориту ее интерьера. Вернее сказать, был немного чужд.

Сейчас эти слова и произносить-то кощунственно: внутри памятника стоит многотонный железный каркас. Его образ - паук - материализованный символ четвертьвековой демагогии, которая окружала церковь с первых дней воскрешения ее подлинно народного облика. До сего времени кому-то этот облик не люб, а кто-то, по недомыслию, не по злым умыслам, просто не понимает глубины древнерусского искусства, не воспринимает умозрения в формах. Впрочем, и злые умыслы - от незнания, от недопонимания вселенской мирообъемлющей сути воистину христианского искусства.

Но придет время - и будет восстановлен иконостас кижского храма. Многие реставраторы древнерусской иконописи считают правомерным воссоздание не барочного иконостаса, а первоначального - тяблового, тем более что расписные полки-тябла, на которых некогда стояли иконы, сохранились. Мы тоже сторонники такого воссоздания, особенно сейчас, когда барочный иконостас разобран. При строгой красоте тяблового иконостаса интерьер церкви приобрел бы ту уносящую душу в заоблачные выси гармонию, по которой так тоскует, так страдает наше сердце. Пусто без нее, бессмысленно животно, одиноко.

Массивные дверные косяки с живописной текстурой дерева, гладко стесанные - словно шелковые, широкие половицы, символизирующие надежную доброту жизни, стены из мощных золотистых венцов, тоже производные волшебной природы, вкупе с трепетной теплотой трудолюбивых рук,- вот что завораживает в интерьере древнерусской церкви, вот что магнетически притягивает, заставляя потом, хотя бы мысленно,- яви-то теперь и не встретить толком! -постоянно возвращаться в однажды узнанный мир земной гармонии.

Преображенская церковь построена по древнейшей схеме: основу ее составляет восьмерик с четырьмя прямоугольными прирубами, или так называемый двадца-тистенок. Пространство восьмерика внутри органично сливается с открытыми объемами приделов, благодаря чему весь интерьер обретает единство и пластичность. Над восьмериком поднимается небо - многогранный пирамидальный потолок с изображениями святых на щитах-гранях. Конструктивной основой неба служит жесткий каркас, состоящий из радиально направленных наклонных балок-тябл, собранных в центре вокруг замкового кольца. Иконопись неба, к сожалению, утрачена была во время войны. Во время реставрации между расписными тяблами был уложен простой тес "в елочку". Роспись балок - по белому фону сдержанных тонов растительные орнаменты - четко прослеживается на темном тесовом потолке. Здесь шестнадцать балок и нет среди них двух с одинаковым орнаментом, хотя стилистически они совершенно однородны.

Сложная композиция Преображенской церкви вместе с тем необычайно проста: гениальное всегда просто. На нижнем, самом большом восьмерике стоит другой, поменьше; на нем - еще один, самый маленький. Верх каждого из четырех прирубов двухступенчатый, каждый уступ покрыт бочкой с главой и крестом. Нижний ярус - из четырех глав. Над ним - другой, такой же. Выше - третий ярус, уже из восьми глав, стоящих на бочках, которые венчают каждую грань нижнего восьмерика. Еще выше - ярус из четырех глав, стоящих на среднем восьмерике, и, наконец, на верхнем восьмерике стоит одна, самая большая глава, завершающая композицию. Последняя, двадцать вторая находится ниже всех - над алтарной частью.

Двадцать две главы... И все они подчинены единству целого, законам строго выверенной архитектурной системы. Надо обладать действительно незаурядным талантом, каким-то особым, божественным видением формы и ощущением конструкции, чтобы спаять воедино все элементы такого грандиозного сооружения. Вся многоглавая пятиярусная композиция великолепно вписана в один четкий, скульптурно целостный пирамидальный объем, словно изваянный из одного куска дерева.

Многоглавие Преображенской церкви символично. В нем кроется идея всепобеждающего единения людей, их духовного сплочения в Боге. Трудом и мыслью многих поколений достигнуто это архитектурное совершенство.

Чем больше и внимательнее всматриваешься в Преображенскую церковь, постигая ее архитектурную и конструктивную суть, тем сильнее поражают не феерические каскады куполов, а неумолимая логика, безупречная организованность и продуманность архитектурно-конструктивной композиции, единственный в своем роде синтез артистической импровизации и строгой, выверенной веками классичности всех пропорций и всех деталей, дерзкого новаторства и прочной, испытанной долгим опытом традиционности. В архитектуре памятника достигнута та высшая степень мастерства, при которой материал полностью подчинен, зодчему в осуществлении его художественных замыслов. В смене объемов, разнообразии и живой непринужденности линий вскрываются коренные особенности древнерусской архитектуры, исключающей всякую сухость и рассудочную геометризацию.

Откуда бы мы ни посмотрели на Преображенскую церковь, она всегда в общих чертах одинакова - всефасадна. Именно эта всефасадность превращает сооружение в настоящий монумент, созвучный величию выраженного в нем содержания - многоглавого людского единения.